渡邊渚さんの新刊「透明を満たす」をめぐり、読者の間で様々な反応が巻き起こっています。

フォトエッセイという形式に対する賛否両論、そして彼女の人間性への洞察。

この記事では、本書に関する読者の声を詳しく分析し、その背景にある思いを探っていきます。

「透明を満たす」が読者の心に与える7つの影響

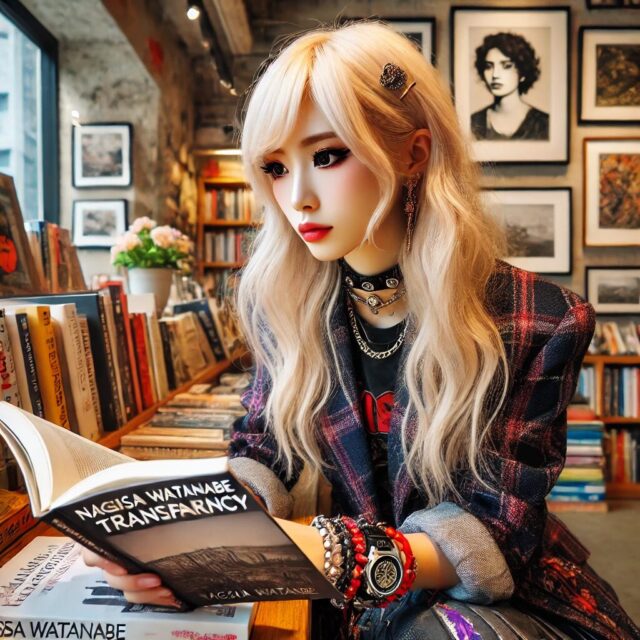

渡邊渚さんのフォトエッセイ「透明を満たす」は、発売と同時に大きな話題を呼んでいます。

しかし、その受け止め方は人それぞれ。

本書が読者の心に与える影響は、実に多岐にわたります。

- 闘病体験への共感と励まし:苦難を乗り越えた強さに感銘

- フォト付きの是非:視覚的要素の必要性を問う声

- 著者の人間性への興味:文章から垣間見える内面

- 社会問題への警鐘:similar事件の再発防止への願い

- メディア露出への疑問:過剰な注目に対する違和感

- 女性読者の複雑な思い:共感と距離感の狭間で

- 購入をためらう理由:内容と形式のミスマッチ

「透明を満たす」は、単なる一冊の本を超えて、現代社会の様々な側面を映し出す鏡となっています。

読者それぞれが、自身の経験や価値観を通して本書を解釈し、そこから多様な反応が生まれているのです。

この本をめぐる議論は、私たちの社会が抱える課題や、人々の心の奥底にある思いを浮き彫りにしているとも言えるでしょう。

闘病記としての評価:共感と励ましの声

「透明を満たす」の中核を成す闘病記の部分については、多くの読者から共感と励ましの声が寄せられています。

病気と闘う過程で感じた不安や苦痛、そして希望を見出していく姿に、多くの人が自身の経験を重ね合わせているようです。

特に、同じような経験をした読者からは、「勇気をもらった」「一人じゃないと感じられた」といった感想が多く聞かれます。

渡邊さんの率直な言葉が、読者の心に直接響いているのでしょう。

一方で、闘病記としての深さや具体性を求める声も少なからず存在します。

「もっと詳しい治療の過程が知りたかった」「同じ病気と闘う人への具体的なアドバイスがほしかった」といった意見も見られます。

これは、渡邊さんの経験が多くの人の参考になり得るという期待の表れとも言えるでしょう。

闘病記としての評価は概ね高いものの、読者のニーズは多様であり、一冊の本ですべてを満たすことの難しさも浮き彫りになっています。

フォトエッセイという形式への賛否両論

「透明を満たす」がフォトエッセイという形式を採用していることについては、読者の間で意見が大きく分かれています。

支持する声としては、「文章だけでは伝わりきらない著者の表情や雰囲気が感じられて良かった」「写真があることで、より身近に感じられた」といったものがあります。

視覚的な要素が加わることで、渡邊さんの人間性やメッセージがより深く伝わると感じる読者も少なくありません。

一方で、フォトの必要性に疑問を呈する声も多く聞かれます。

「エッセイだけで十分伝わる内容なのに、なぜ写真が必要なのか」「フォトがあることで、かえって内容に集中できない」といった意見です。

特に、渡邊さんの容姿に焦点が当たることへの違和感を表明する読者も多く、本書の本質が見失われてしまうのではないかという懸念が示されています。

この賛否両論は、現代のメディア消費のあり方や、私たちが情報をどのように受け取りたいかという問題にも通じています。

文字だけでなく、視覚的な要素も含めて総合的に情報を受け取ることを好む人と、純粋に文章の内容に集中したい人との間で、価値観の違いが浮き彫りになっているのです。

著者の人間性:文章から垣間見える内面への関心

「透明を満たす」を通じて、多くの読者が渡邊渚さんの人間性に強い関心を寄せています。

エッセイという形式ゆえに、著者の内面が直接的に表現されており、それが読者の共感や疑問を呼び起こしているのです。

「素直で誠実な印象を受けた」「強さと弱さが共存する人間味のある人柄が伝わってきた」といった肯定的な感想が多く見られます。

渡邊さんの言葉選びや出来事の捉え方から、彼女の価値観や思考プロセスを読み取ろうとする読者も少なくありません。

「困難な状況でも前を向こうとする姿勢に感銘を受けた」「自分の弱さを認めつつも、それを乗り越えようとする姿勢が印象的だった」といった声が聞かれます。

このように、本書は単なる闘病記を超えて、一人の人間の内面的な成長の記録としても読まれているのです。

一方で、渡邊さんの言動や考え方に違和感を覚える読者もいます。

「自己反省の視点が足りないのではないか」「周囲への感謝の気持ちがあまり感じられない」といった指摘もあります。

これらの意見は、読者自身の価値観や経験と照らし合わせた結果生まれたものであり、一概に否定的なものとは言えません。

むしろ、渡邊さんの人間性に対する関心の高さを示すものと言えるでしょう。

社会問題への警鐘:similar事件の再発防止への願い

「透明を満たす」は、渡邊渚さんの個人的な経験を超えて、社会全体に関わる問題提起としても受け止められています。

特に、彼女が経験したsimilar事件に関連して、多くの読者が再発防止への強い願いを抱いているようです。

「このような事件が二度と起こらないよう、社会全体で考えていく必要がある」「被害者の声を聞き、真摯に向き合うことの重要性を感じた」といった意見が多く見られます。

本書を通じて、職場でのハラスメントや、権力関係の中で生じる不当な扱いなど、社会に潜む問題に目を向ける読者も増えています。

「自分の周りでも似たような事例がないか、改めて考えさせられた」

「組織のあり方や、個人の権利を守ることの大切さを再認識した」

といった感想は、本書が単なる個人の体験談を超えて、社会の在り方を問い直す契機となっていることを示しています。

一方で、similar事件の詳細や背景について、もっと踏み込んだ記述を求める声もあります。

「具体的な再発防止策について、著者の考えをもっと知りたかった」

「事件の構造的な問題にまで言及してほしかった」

といった意見は、この問題の複雑さと、読者の高い問題意識を反映しているでしょう。

しかし、法的な制約や関係者への配慮から、詳細な記述が難しい面もあることを理解する必要があります。

メディア露出への疑問:過剰な注目に対する違和感

「透明を満たす」の発売を巡り、渡邊渚さんへのメディアの注目度の高さに違和感を覚える読者も少なくありません。

「なぜこれほどまでに大々的に取り上げられるのか」「他の同様の経験をした人たちとの扱いの差が気になる」といった声が聞かれます。

この背景には、メディアの報道のあり方や、社会の関心の向け方に対する批判的な視点があるようです。

特に、フォトエッセイという形式と相まって、渡邊さんの容姿に注目が集まることへの違和感を表明する読者も多くいます。

「本来伝えるべきメッセージよりも、見た目の話題に終始しているのではないか」

「serious な内容なのに、芸能ニュースのように扱われている」

といった指摘は、メディアの報道姿勢に対する疑問を投げかけています。

一方で、渡邊さんの経験を広く知らしめることの意義を評価する声もあります。

「彼女の勇気ある発信が、同様の経験をした人たちの支えになる」

「社会問題に対する awareness を高めるきっかけになる」

といった意見は、メディア露出の positive な側面を指摘しています。

この賛否両論は、現代のメディアと社会の関係性、そして私たちがどのように情報を受け取り、消化していくべきかという問いを投げかけているのです。

女性読者の複雑な思い:共感と距離感の狭間で

「透明を満たす」に対する女性読者の反応は、特に複雑な様相を呈しています。

多くの女性が渡邊渚さんの経験に強く共感し、自身の経験と重ね合わせながら読んでいる様子が伺えます。

「同じ女性として、彼女の苦しみや恐怖が痛いほど分かる」

「社会の中で女性が直面する困難を改めて認識させられた」

といった声が多く聞かれます。

しかし同時に、渡邊さんとの距離感を感じる女性読者も少なくありません。

「フォトエッセイという形式に違和感がある」

「メディアでの扱われ方に戸惑いを覚える」

といった意見は、共感と批判的視点が入り混じった複雑な心境を表しています。

特に、渡邊さんの容姿や若さが注目されることへの違和感を表明する声も多く、「本質的なメッセージが薄れてしまうのではないか」という懸念が示されています。

また、渡邊さんの経験を自分自身に重ね合わせることで、過去のトラウマを思い出してしまう女性読者もいるようです。

「読んでいて辛くなった」

「自分の経験を思い出して鬱っぽくなってしまった」

といった感想は、本書が持つ強い影響力を示すと同時に、読者のメンタルヘルスケアの必要性も浮き彫りにしています。

このように、「透明を満たす」は女性読者の間で共感と距離感、励ましと戸惑いといった複雑な感情を引き起こしており、それぞれの読者が自身の経験や価値観と照らし合わせながら、独自の解釈を行っているのです。

まとめ:「透明を満たす」が問いかける私たちの社会

渡邊渚さんのフォトエッセイ「透明を満たす」は、単なる一冊の本を超えて、現代社会の様々な側面を映し出す鏡となっています。

闘病記としての共感を呼ぶ一方で、フォトエッセイという形式への

闘病記としての共感を呼ぶ一方で、フォトエッセイという形式への賛否両論や、メディア露出の是非など、様々な議論を巻き起こしています。

本書は、読者それぞれの経験や価値観を通して解釈され、多様な反応を生み出しています。

特に女性読者の間では、共感と距離感が入り混じった複雑な思いが垣間見えます。

この本をめぐる議論は、私たちの社会が抱える課題や、人々の心の奥底にある思いを浮き彫りにしているとも言えるでしょう。

社会の在り方を問い直す契機に

「透明を満たす」は、個人の闘病体験や心の成長を描くだけでなく、社会全体に関わる問題提起としても受け止められています。

similar事件の再発防止への願いや、職場でのハラスメント、権力関係の中で生じる不当な扱いなど、社会に潜む問題に目を向けるきっかけとなっています。

同時に、メディアの報道のあり方や、社会の関心の向け方についても、批判的な視点を投げかけています。

この本は、読者一人ひとりに、自分自身の経験や価値観を見つめ直す機会を提供しているのです。

これからの課題

「透明を満たす」をめぐる議論は、今後も続いていくでしょう。

個人の体験をどのように社会全体の問題解決につなげていくか、メディアはどのような役割を果たすべきか、読者はどのように情報を受け止め、行動に移していくべきか。

これらの問いに対する答えを見出していくことが、私たちの社会の課題となっています。

渡邊渚さんの勇気ある発信が、より良い社会を作るための一歩となることを、多くの読者が願っているのではないでしょうか。

コメント